AD

[앵커]

개봉 8일 만에 300만 관객 돌파라는 흥행 기록을 세우고 있는 영화 '인터스텔라'.

탐사 로봇 '로제타'의 혜성 착륙과 시기가 맞물리면서 우주에 대한 관심을 불러일으키고 있는데요.

영화를 보신 분들은 혜성 관련 뉴스를 접하면서 자연스레 영화를 떠올리셨을 겁니다.

그래서 '로제타호'와 영화 '인터스텔라' 비교 분석해봤습니다.

먼저 혜성에 착륙하기까지 로제타호는 '65억 킬로미터'를 날았습니다.

상상이 잘 안 되는 거리인데요.

무려 10년 8개월 동안 시속 6만 6천 km로 비행한 겁니다.

그런가 하면 영화 '인터스텔라'는 '제2의 지구'를 찾는다는 설정상 태양계를 벗어나 훨씬 먼 행성으로 떠나야 했는데요.

빠르게 이동할 수 있는 통로인 '웜홀(worm hole)'이라는 개념을 도입해서 시간을 단축시킵니다.

그렇다 하더라도 웜홀이 있는 토성까지 12억 7천만 km를 날아가야 했습니다.

그 다음은 동면 비행입니다.

한정된 자원을 실을 수밖에 없는 우주선의 특성상 장거리 우주 비행은 에너지와의 싸움인데요.

영화 '인터스텔라'를 보면 우주인들이 산소와 식량을 아끼기 위해 2년간 동면에 들어가는 장면이 나옵니다.

로제타호 또한 목성을 지나면서 태양 에너지로 쓸 햇빛이 줄어들자 2년 반 동안 거의 모든 기기의 전원을 끄고 동면 상태로 운항했습니다.

인터스텔라 우주선과 로제타호가 또 하나 비슷한 점은 바로, 행성의 중력을 역이용한 '중력 가속도 비행'을 했다는 점입니다.

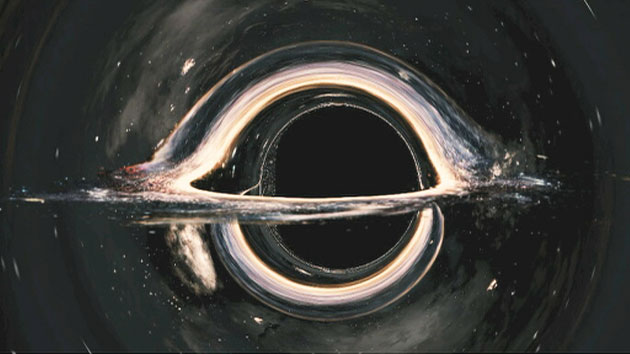

'인터스텔라'는 SF영화답게 블랙홀의 엄청난 중력을 역이용한다는 어마어마한 설정을 했는데요.

현실 속의 로제타 호는 지구와 화성의 중력을 모두 4차례 역이용하면서 에너지를 절약했다고 합니다.

영화에서 주인공이 발견한 행성들은 다행히 중력이 지구와 비슷해서 사람이 걸어 다니는 데 문제가 없었습니다.

하지만 혜성은 중력이 지구의 '10만 분의 1'에 불과해 탐사 로봇이 안착하는 데 애를 먹고 있습니다.

혜성에 완전히 달라붙지 못해 언제 다시 우주로 튕겨 나갈지 알 수 없는 상황입니다.

전준형 기자가 보도합니다.

[기자]

10년 간의 우주 여행 끝에 5억 천만 킬로미터 떨어진 혜성에 도착한 로제타호의 탐사로봇 필레가 암석으로 뒤덮인 혜성 표면 사진을 추가로 보내왔습니다.

완벽한 착륙은 아니었지만, 정상적으로 작동되고 있는 게 확인된 겁니다.

[인터뷰:장 피에르 비브링, 유럽우주국 수석과학자]

"두 번이나 튕긴 끝에 결국 우리가 정확히 알지 못하는 어딘가에 멈췄습니다. 대략 위치를 찾아가고 있는데 우리가 원했던 곳과 그리 가깝지도 않지만, 그렇다고 멀지도 않습니다."

일단 착륙에는 성공했지만 아직 넘어야 할 고비가 많습니다.

혜성에 달라붙기 위한 작살 모양의 고정장치가 작동하지 않아서 필레는 현재 거의 직각으로 서 있는 상태.

혜성의 중력은 지구의 10만분의 1 밖에 되지 않아서 우주로 튕겨나갈 우려가 적지 않습니다.

이 때문에 혜성 표면을 뚫어 시료를 채취하는 가장 중요한 임무는 시도조차 하지 못하고 있습니다.

착륙 과정에서 2번이나 튀어오르면서 예정과 다른 곳에 착륙한 것도 문제입니다.

분화구 바로 옆에 내린 탓에 태양에너지를 동력으로 사용하려던 계획에 차질이 생긴 겁니다.

[인터뷰:장 피에르 비브링, 유럽우주국 수석과학자]

"보시다시피 탐사로봇은 절벽 그림자 아래에 있습니다. 이게 문제이긴 한데. 물론 완벽하게 햇빛을 잘 받는 곳에 내리고 싶었지만 (그러지 못 했습니다)"

유럽우주국은 필레가 태양열 충전 없이 버틸 수 있는 60시간 내에 가능한 많은 정보를 모은다는 계획입니다.

혜성 착륙 성공으로 인류의 우주 과학 기술이 또 한 단계 도약했음을 보여준 로제타호.

태양계 형성과 생명 탄생의 비밀에 대해서는 얼마나 궁금증을 해결해줄 수 있을지 주목됩니다.

YTN 전준형입니다.

[앵커]

영화에만 등장하는 개념도 있습니다.

바로 아인슈타인이 1916년 발표한 '상대성 이론'입니다.

'중력이 시간과 공간을 왜곡시킨다'는 이론인데요.

어느 한 별에서의 1시간은 지구의 7년에 해당합니다.

지구에 남겨진 딸이 늙어서 할머니가 되는 동안 124세인 아빠는 떠날 때 모습 그대로일 수 있는 이유죠.

또한 행성마다 크기도, 모양도, 성질도 제각각인데요.

영화 주인공이 처음 도착한 행성에는 거대한 바다가 펼쳐집니다.

그리고 얼음 땅으로 뒤덮인 행성도 있습니다.

그렇다면 로제타호가 보내온 혜성의 모습은 어떨까요?

심재훈 기자가 보도합니다.

[기자]

필레 탐사로봇이 하강하면서 3km 상공에서 촬영한 사진입니다.

평평한 곳을 찾기 어려울 정도로 표면이 울퉁불퉁합니다.

또 검은 먼지로 뒤덮여 있습니다.

혜성에 탐사선이 접근하기 전 과학자들은 혜성이 찌그러진 감자 모양일 것으로 추측했습니다.

하지만 탐사선이 촬영한 사진을 분석한 결과 혜성은 큰 암석 두덩어리가 통로로 연결된 모습을 하고 있습니다.

마치 러버덕과 같은 고무 오리 장난감 형태입니다.

혜성의 지름은 4.4킬로미터, 중력도 지구의 수십만 분의 1에 불과합니다.

평균 온도는 영하 70도 정도이며 표면에서는 1초에 3백 밀리리터의 수증기가 뿜어져 나오고 있습니다.

[인터뷰:심재현, 천문우주기획 정보팀장]

"태양에서 먼 거리에서는 얼음 덩어리지만, 태양에 가까이 들어오면서 가열되고, 가스 성분이 틈을 따라서 분사됩니다."

탐사로봇 '필레'에는 카메라를 비롯해 토양과 먼지, 가스를 분석할 수 있는 장비 등 10가지 측정 장비가 장착돼 있습니다.

따라서 필레가 제대로 작동하면 보다 상세한 혜성의 실체를 지구의 과학자들이 알아낼 수 있을 전망입니다.

YTN science 심재훈입니다.

[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]

개봉 8일 만에 300만 관객 돌파라는 흥행 기록을 세우고 있는 영화 '인터스텔라'.

탐사 로봇 '로제타'의 혜성 착륙과 시기가 맞물리면서 우주에 대한 관심을 불러일으키고 있는데요.

영화를 보신 분들은 혜성 관련 뉴스를 접하면서 자연스레 영화를 떠올리셨을 겁니다.

그래서 '로제타호'와 영화 '인터스텔라' 비교 분석해봤습니다.

먼저 혜성에 착륙하기까지 로제타호는 '65억 킬로미터'를 날았습니다.

상상이 잘 안 되는 거리인데요.

무려 10년 8개월 동안 시속 6만 6천 km로 비행한 겁니다.

그런가 하면 영화 '인터스텔라'는 '제2의 지구'를 찾는다는 설정상 태양계를 벗어나 훨씬 먼 행성으로 떠나야 했는데요.

빠르게 이동할 수 있는 통로인 '웜홀(worm hole)'이라는 개념을 도입해서 시간을 단축시킵니다.

그렇다 하더라도 웜홀이 있는 토성까지 12억 7천만 km를 날아가야 했습니다.

그 다음은 동면 비행입니다.

한정된 자원을 실을 수밖에 없는 우주선의 특성상 장거리 우주 비행은 에너지와의 싸움인데요.

영화 '인터스텔라'를 보면 우주인들이 산소와 식량을 아끼기 위해 2년간 동면에 들어가는 장면이 나옵니다.

로제타호 또한 목성을 지나면서 태양 에너지로 쓸 햇빛이 줄어들자 2년 반 동안 거의 모든 기기의 전원을 끄고 동면 상태로 운항했습니다.

인터스텔라 우주선과 로제타호가 또 하나 비슷한 점은 바로, 행성의 중력을 역이용한 '중력 가속도 비행'을 했다는 점입니다.

'인터스텔라'는 SF영화답게 블랙홀의 엄청난 중력을 역이용한다는 어마어마한 설정을 했는데요.

현실 속의 로제타 호는 지구와 화성의 중력을 모두 4차례 역이용하면서 에너지를 절약했다고 합니다.

영화에서 주인공이 발견한 행성들은 다행히 중력이 지구와 비슷해서 사람이 걸어 다니는 데 문제가 없었습니다.

하지만 혜성은 중력이 지구의 '10만 분의 1'에 불과해 탐사 로봇이 안착하는 데 애를 먹고 있습니다.

혜성에 완전히 달라붙지 못해 언제 다시 우주로 튕겨 나갈지 알 수 없는 상황입니다.

전준형 기자가 보도합니다.

[기자]

10년 간의 우주 여행 끝에 5억 천만 킬로미터 떨어진 혜성에 도착한 로제타호의 탐사로봇 필레가 암석으로 뒤덮인 혜성 표면 사진을 추가로 보내왔습니다.

완벽한 착륙은 아니었지만, 정상적으로 작동되고 있는 게 확인된 겁니다.

[인터뷰:장 피에르 비브링, 유럽우주국 수석과학자]

"두 번이나 튕긴 끝에 결국 우리가 정확히 알지 못하는 어딘가에 멈췄습니다. 대략 위치를 찾아가고 있는데 우리가 원했던 곳과 그리 가깝지도 않지만, 그렇다고 멀지도 않습니다."

일단 착륙에는 성공했지만 아직 넘어야 할 고비가 많습니다.

혜성에 달라붙기 위한 작살 모양의 고정장치가 작동하지 않아서 필레는 현재 거의 직각으로 서 있는 상태.

혜성의 중력은 지구의 10만분의 1 밖에 되지 않아서 우주로 튕겨나갈 우려가 적지 않습니다.

이 때문에 혜성 표면을 뚫어 시료를 채취하는 가장 중요한 임무는 시도조차 하지 못하고 있습니다.

착륙 과정에서 2번이나 튀어오르면서 예정과 다른 곳에 착륙한 것도 문제입니다.

분화구 바로 옆에 내린 탓에 태양에너지를 동력으로 사용하려던 계획에 차질이 생긴 겁니다.

[인터뷰:장 피에르 비브링, 유럽우주국 수석과학자]

"보시다시피 탐사로봇은 절벽 그림자 아래에 있습니다. 이게 문제이긴 한데. 물론 완벽하게 햇빛을 잘 받는 곳에 내리고 싶었지만 (그러지 못 했습니다)"

유럽우주국은 필레가 태양열 충전 없이 버틸 수 있는 60시간 내에 가능한 많은 정보를 모은다는 계획입니다.

혜성 착륙 성공으로 인류의 우주 과학 기술이 또 한 단계 도약했음을 보여준 로제타호.

태양계 형성과 생명 탄생의 비밀에 대해서는 얼마나 궁금증을 해결해줄 수 있을지 주목됩니다.

YTN 전준형입니다.

[앵커]

영화에만 등장하는 개념도 있습니다.

바로 아인슈타인이 1916년 발표한 '상대성 이론'입니다.

'중력이 시간과 공간을 왜곡시킨다'는 이론인데요.

어느 한 별에서의 1시간은 지구의 7년에 해당합니다.

지구에 남겨진 딸이 늙어서 할머니가 되는 동안 124세인 아빠는 떠날 때 모습 그대로일 수 있는 이유죠.

또한 행성마다 크기도, 모양도, 성질도 제각각인데요.

영화 주인공이 처음 도착한 행성에는 거대한 바다가 펼쳐집니다.

그리고 얼음 땅으로 뒤덮인 행성도 있습니다.

그렇다면 로제타호가 보내온 혜성의 모습은 어떨까요?

심재훈 기자가 보도합니다.

[기자]

필레 탐사로봇이 하강하면서 3km 상공에서 촬영한 사진입니다.

평평한 곳을 찾기 어려울 정도로 표면이 울퉁불퉁합니다.

또 검은 먼지로 뒤덮여 있습니다.

혜성에 탐사선이 접근하기 전 과학자들은 혜성이 찌그러진 감자 모양일 것으로 추측했습니다.

하지만 탐사선이 촬영한 사진을 분석한 결과 혜성은 큰 암석 두덩어리가 통로로 연결된 모습을 하고 있습니다.

마치 러버덕과 같은 고무 오리 장난감 형태입니다.

혜성의 지름은 4.4킬로미터, 중력도 지구의 수십만 분의 1에 불과합니다.

평균 온도는 영하 70도 정도이며 표면에서는 1초에 3백 밀리리터의 수증기가 뿜어져 나오고 있습니다.

[인터뷰:심재현, 천문우주기획 정보팀장]

"태양에서 먼 거리에서는 얼음 덩어리지만, 태양에 가까이 들어오면서 가열되고, 가스 성분이 틈을 따라서 분사됩니다."

탐사로봇 '필레'에는 카메라를 비롯해 토양과 먼지, 가스를 분석할 수 있는 장비 등 10가지 측정 장비가 장착돼 있습니다.

따라서 필레가 제대로 작동하면 보다 상세한 혜성의 실체를 지구의 과학자들이 알아낼 수 있을 전망입니다.

YTN science 심재훈입니다.

[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]