AD

금융감독원의 보이스피싱 피해자 설문조사 분석 결과 연령별로 취약한 사기 수법이 다른 것으로 나타났다.

30일 발표된 이번 조사는 올해 2~3월 중 보이스피싱 피해구제 신청 등을 위해 은행 등 금융회사 영업점에 방문한 보이스피싱 피해자 620명을 대상으로 한 설문조사 결과를 바탕으로 분석했다.

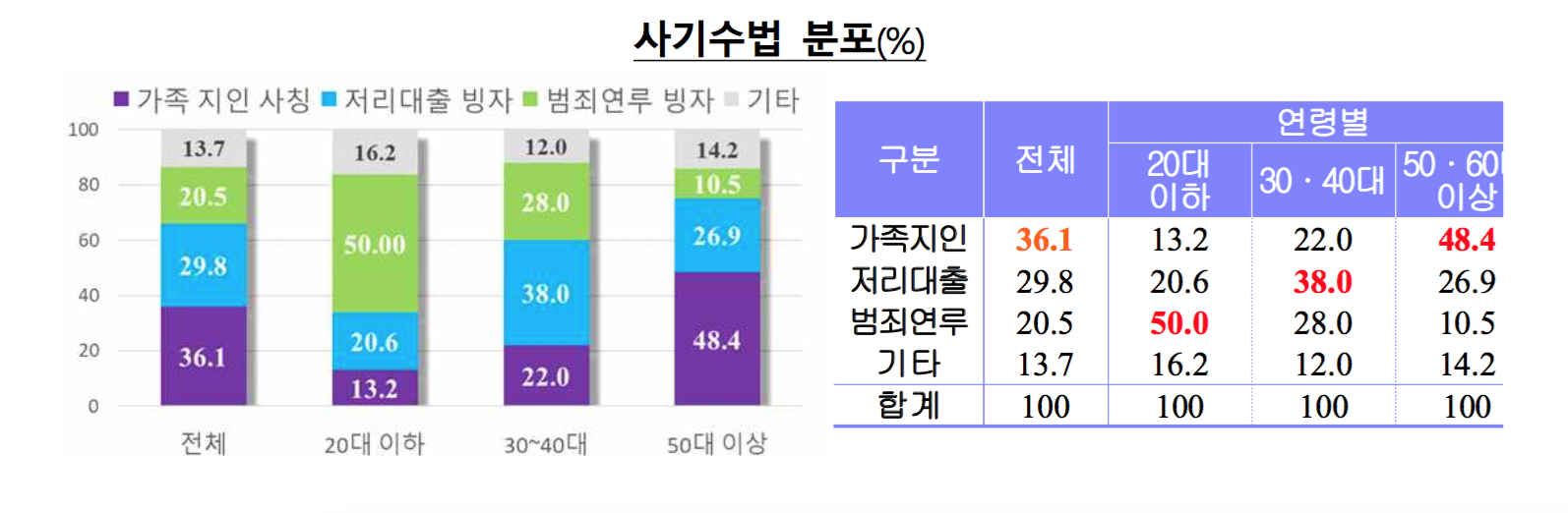

20대 이하는 전화로 검찰을 사칭해 "피해자가 범죄에 연루되었다"며 접근하는 방식에 취약했고, 30·40대는 문자로 금융사를 사칭하여 "저금리 대출을 제공하겠다"는 접근에 취약한 것으로 나타났다. 50·60대 이상은 문자로 가족을 사칭하는 접근에 취약했다.

전 연령대에서 사기범이 개인정보를 탈취해 피해자 모르게 예금 이체 및 비대면 대출 등을 통해 자금을 편취하는 비율이 높았고, 특히 50·60대 이상인 경우 사기범이 악성 앱을 설치하게 하고 피해자 모르게 계좌를 개설하는 비율이 높게 나타났다.

보이스피싱 접근 방법으로는 문자로 접근한 비율이 45.9%로 가장 높고 그다음은 전화 32.5%, 메신저 19.7%로 나타났다. 다만, 20대 이하는 전화로 접근한 비율이 55.9%로 가장 높았다.

피해자들의 35.1%는 원격조종 앱을 설치했고, 27.5%는 전화가로채기 앱을 설치했다. 특히 50대·60대 이상에서는 원격조종 앱(48.7%) 및 전화가로채기 앱(32.3%)을 설치하는 비율이 높게 나타났다.

사기범이 개인정보 및 금융거래정보 등을 탈취해 피해자 모르게 계좌를 개설한 비율은 19.3%로 나타났으나 20대는 이와 같은 피해 비율이 4.5%로 매우 낮게 나타났다.

피해자가 사기 피해를 당했다고 알아채는 시간은 ‘골든타임’인 30분 이내에 인지하는 피해자가 25.9%이고 대부분(64.3%)은 4시간 이내에 피해를 인지했다. 피해자의 19%는 24시간이 지난 후에 피해를 인지했다.

금융감독원은 100만 원 이상 입금 시 30분간 자동화기기(ATM 등)를 통한 현금인출이 지연됨에 따라 자금이체 피해시 30분 내 사기이용계좌를 지급정지를 해 피해 예방이 가능하다고 강조했다.

금감원은 연령별로 취약한 사기 유형을 파악하고 대응 요령을 확인할 것을 당부했다.

20대 이하는 사회 경험 부족 등으로 전화로 검찰 등을 사칭하여 범죄에 연루되었다며 접근하는 사기에 당하는 경우가 많아 낯선 사람으로부터 이런 내용의 전화를 받을 경우 해당 기관의 공신력 있는 전화번호 등을 이용해 반드시 사실 여부부터 확인할 것을 강조했다.

특히, 검찰·경찰·금감원 등은 어떤 상황에서도 금전 이체를 요구하거나 금융거래정보(신분증, 계좌 비밀번호, 보안 카드 번호 등)를 수집하지 않는다고 밝혔다.

30대·40대는 자금 수요가 많은 연령대로 금융회사를 사칭해 저금리 대출을 해준다는 문자메시지 광고에 속는 경우가 많다.

이런 유형의 사기는 저리 대출을 해줄 것처럼 문자메시지를 보낸 후 대출 상담 전화가 걸려오면 기존 대출금을 상환하거나 거래실적이 충분히 있어야 신용등급이 상향되어 저리 대출이 가능하다고 말한 후 대포통장으로 입금을 유도하는 수법을 쓴다.

금감원은 금융회사는 저리 대출 광고 문자를 보내지 않으며, 단기간에 입출금거래를 여러 번 해도 신용등급이 올라가지 않는다는 사실을 명심하라고 전했다.

또한, 문자메시지를 이용한 대출 광고를 보고 절대 연락하지 말라고 주문하면서, 전화가로채기 앱이 설치된 경우 해당 금융회사에 전화해도 사기범에게 연결되므로, 확인이 필요한 경우 동 앱이 설치되지 않은 다른 전화기로 전화해야한다고 강조했다.

50대·60대는 성인 자녀를 둔 세대로 문자메시지로 가족과 지인을 사칭한 사기에 당하는 비율이 높다.

사기범은 자녀를 사칭해 “핸드폰이 고장 났다”는 문자메시지를 보낸 후 회신이 오면 카카오톡 친구추가 및 URL 터치(원격조종 앱 설치)를 요구하고, 결제 또는 회원인증 등을 한다며 신분증(촬영본)과 계좌번호 및 비밀번호 신용카드 번호를 요구하는 수법을 쓴다.

금감원은 아들 또는 딸이라며 신분증 및 금융거래정보를 요구하는 문자메시지는 메신저 피싱을 가능성이 높다는 사실을 명심하고, 문자로 회신하기 전에 반드시 전화 통화로 아들 또는 딸이 보낸 메시지가 맞는지 확인하라고 당부했다.

특히 URL(원격조종 앱)을 터치하지 말아야 하며, 이를 설치하면 사기범이 본인 모르게 피해자 명의 계좌를 개설하거나 자금을 탈취할 수 있다고 경고했다.

YTN digital 최가영 (weeping07@ytnplus.co.kr)

[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]

30일 발표된 이번 조사는 올해 2~3월 중 보이스피싱 피해구제 신청 등을 위해 은행 등 금융회사 영업점에 방문한 보이스피싱 피해자 620명을 대상으로 한 설문조사 결과를 바탕으로 분석했다.

20대 이하는 전화로 검찰을 사칭해 "피해자가 범죄에 연루되었다"며 접근하는 방식에 취약했고, 30·40대는 문자로 금융사를 사칭하여 "저금리 대출을 제공하겠다"는 접근에 취약한 것으로 나타났다. 50·60대 이상은 문자로 가족을 사칭하는 접근에 취약했다.

전 연령대에서 사기범이 개인정보를 탈취해 피해자 모르게 예금 이체 및 비대면 대출 등을 통해 자금을 편취하는 비율이 높았고, 특히 50·60대 이상인 경우 사기범이 악성 앱을 설치하게 하고 피해자 모르게 계좌를 개설하는 비율이 높게 나타났다.

보이스피싱 접근 방법으로는 문자로 접근한 비율이 45.9%로 가장 높고 그다음은 전화 32.5%, 메신저 19.7%로 나타났다. 다만, 20대 이하는 전화로 접근한 비율이 55.9%로 가장 높았다.

피해자들의 35.1%는 원격조종 앱을 설치했고, 27.5%는 전화가로채기 앱을 설치했다. 특히 50대·60대 이상에서는 원격조종 앱(48.7%) 및 전화가로채기 앱(32.3%)을 설치하는 비율이 높게 나타났다.

사기범이 개인정보 및 금융거래정보 등을 탈취해 피해자 모르게 계좌를 개설한 비율은 19.3%로 나타났으나 20대는 이와 같은 피해 비율이 4.5%로 매우 낮게 나타났다.

피해자가 사기 피해를 당했다고 알아채는 시간은 ‘골든타임’인 30분 이내에 인지하는 피해자가 25.9%이고 대부분(64.3%)은 4시간 이내에 피해를 인지했다. 피해자의 19%는 24시간이 지난 후에 피해를 인지했다.

금융감독원은 100만 원 이상 입금 시 30분간 자동화기기(ATM 등)를 통한 현금인출이 지연됨에 따라 자금이체 피해시 30분 내 사기이용계좌를 지급정지를 해 피해 예방이 가능하다고 강조했다.

금감원은 연령별로 취약한 사기 유형을 파악하고 대응 요령을 확인할 것을 당부했다.

20대 이하는 사회 경험 부족 등으로 전화로 검찰 등을 사칭하여 범죄에 연루되었다며 접근하는 사기에 당하는 경우가 많아 낯선 사람으로부터 이런 내용의 전화를 받을 경우 해당 기관의 공신력 있는 전화번호 등을 이용해 반드시 사실 여부부터 확인할 것을 강조했다.

특히, 검찰·경찰·금감원 등은 어떤 상황에서도 금전 이체를 요구하거나 금융거래정보(신분증, 계좌 비밀번호, 보안 카드 번호 등)를 수집하지 않는다고 밝혔다.

30대·40대는 자금 수요가 많은 연령대로 금융회사를 사칭해 저금리 대출을 해준다는 문자메시지 광고에 속는 경우가 많다.

이런 유형의 사기는 저리 대출을 해줄 것처럼 문자메시지를 보낸 후 대출 상담 전화가 걸려오면 기존 대출금을 상환하거나 거래실적이 충분히 있어야 신용등급이 상향되어 저리 대출이 가능하다고 말한 후 대포통장으로 입금을 유도하는 수법을 쓴다.

금감원은 금융회사는 저리 대출 광고 문자를 보내지 않으며, 단기간에 입출금거래를 여러 번 해도 신용등급이 올라가지 않는다는 사실을 명심하라고 전했다.

또한, 문자메시지를 이용한 대출 광고를 보고 절대 연락하지 말라고 주문하면서, 전화가로채기 앱이 설치된 경우 해당 금융회사에 전화해도 사기범에게 연결되므로, 확인이 필요한 경우 동 앱이 설치되지 않은 다른 전화기로 전화해야한다고 강조했다.

50대·60대는 성인 자녀를 둔 세대로 문자메시지로 가족과 지인을 사칭한 사기에 당하는 비율이 높다.

사기범은 자녀를 사칭해 “핸드폰이 고장 났다”는 문자메시지를 보낸 후 회신이 오면 카카오톡 친구추가 및 URL 터치(원격조종 앱 설치)를 요구하고, 결제 또는 회원인증 등을 한다며 신분증(촬영본)과 계좌번호 및 비밀번호 신용카드 번호를 요구하는 수법을 쓴다.

금감원은 아들 또는 딸이라며 신분증 및 금융거래정보를 요구하는 문자메시지는 메신저 피싱을 가능성이 높다는 사실을 명심하고, 문자로 회신하기 전에 반드시 전화 통화로 아들 또는 딸이 보낸 메시지가 맞는지 확인하라고 당부했다.

특히 URL(원격조종 앱)을 터치하지 말아야 하며, 이를 설치하면 사기범이 본인 모르게 피해자 명의 계좌를 개설하거나 자금을 탈취할 수 있다고 경고했다.

YTN digital 최가영 (weeping07@ytnplus.co.kr)

[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]